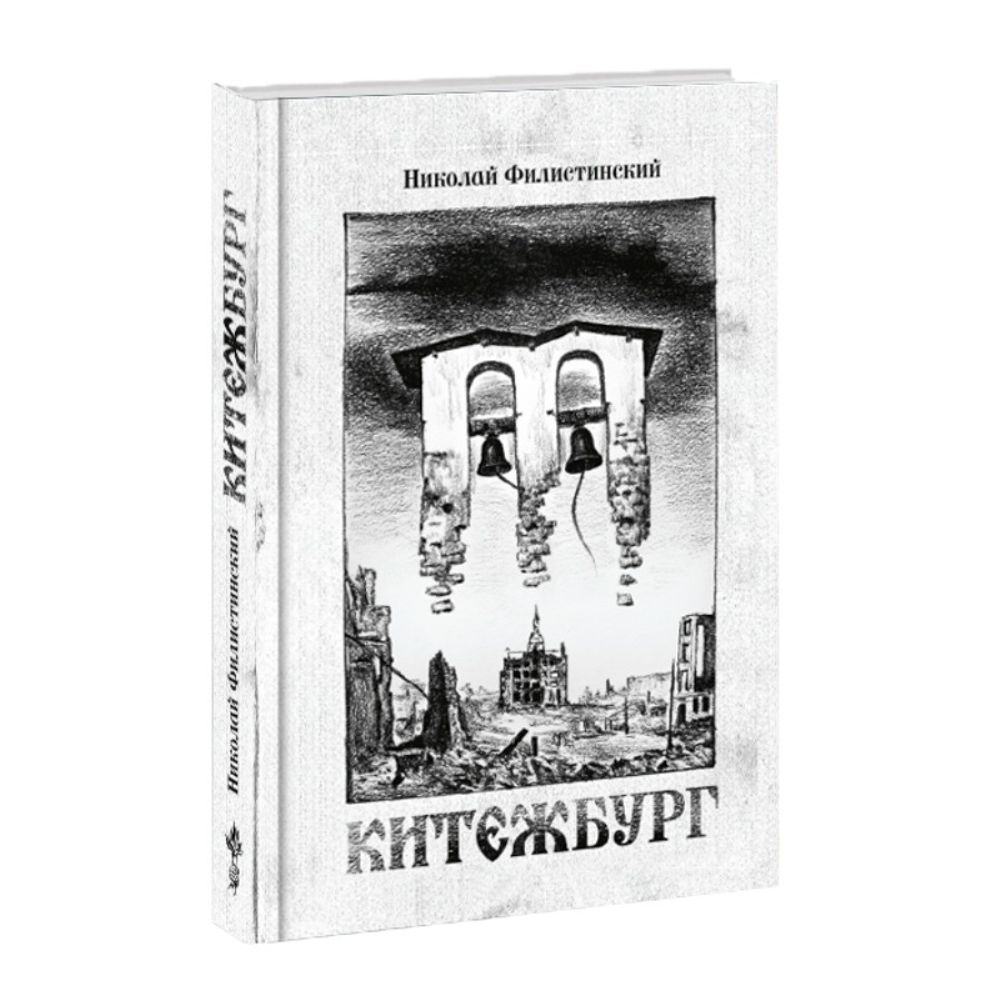

Филистинский Б. Китежбург. — М.: Тотенбург, 2025. — 396 с. Твёрдый переплёт.

Настоящая публикация — первое отечественное издание избранных произведений наследника Серебряного века, писателя, поэта и литературоведа второй волны эмиграции Бориса Андреевича Филистинского (1905–1991), отображающих прежде всего присущее автору глубинное ощущение древнерусской архаики. Помимо этого в книгу включены произведения, отражающие особое экзистенциальное мировосприятие литератора. «Сердцем» настоящего сборника выступает обширное автобиографическое полотно «Счастье», стягивающее воедино все основные творческо-философские искания Б.А. Филистинского.

Да, я думаю, что творчество – великий грех, большой соблазн и грех. Как для пишущего, так и для читающего. Ведь мы, писатели, вызываем к жизни какие-то образы, – и они, может быть, полуреально, а, может статься, и более реально, чем мы с вами, существуют, влияют, воздействуют на живущих. Мы населяем мир нашими образами-идеями, а читатель дает им жизнь. Думаю, что это крайне вредно, и мы все – писатели, артисты, художники – повинны в оскудении сил человечества. Слишком много энергии отдается человечеством на поддержание этих мнимых, выдуманных жизней и слишком мало остается для жизни подлинной. А отвоплощение своего сокровенного прямо страшно. Иногда я с отвращением бросаю перо: мне становится жутко. Ведь лучше не трогать сокровенное, чтобы оно не обрушилось на душу дерзнувшего… И если уж не так углубленно подходить к творчеству, то одно все же чувствуешь постоянно: мне, по крайней мере, постоянно кажется, что я все время хожу перед читателем нагишом. Всякое творчество даже хуже, чем обнажение себя перед посторонними, обнажение своего святая святых…

…сидел – и без мысли, без чувства, с тупым отчаяньем глядел в угол: умрет. Ничего от него не останется. Написанное им будет одиноко тлеть на полках, ненужное, мертвое больше, чем подгнившие ноябрьские листья на грязном асфальте нудного пригорода. И все, чем он болел, что всю жизнь терзало и радовало его, умрет с ним, с его вчерашними озарениями – зеленовато-желтым миганьем лампадки в сумеречной конуре бездетного.

А из противоположного угла уставился на него Он, невидимо-ощутимый, как щемящее сердце, как неподъемная боль в обреченном затылке:

– Я тоже без Сына. Вечно одинок в одинокой вечности. Голгофа Сына предвечнее искупления. Предвечная безсыновность – предельнее оставленности.

Он не мог всецело отдаться вере в Бога, любви к миру, к женщине: и Бог, и мир, и женщина требуют отдачи им всего себя, – а он любил не их, а свою любовь к ним, поэтизируемую и задумчиво-поверхностную; любил лишь свое смутное, боящееся дойти до самораскрытия я. И он бродяжил в искусстве, в политике, в науке, в вере, в любви, не прилепляясь прочно ни к чему, и всюду оставляя по себе горьковато-поэтический след талантливого неудачника, недоноска, бродяги. И так всю жизнь. И она влачилась в сумятице войн и революции, тюрем и изгнания – небезынтересная, наполненная нежными обертонами, тонкими оттенками и сложными сплетениями мыслеформ; наполненная всяческими блудами: эстетическими, любовными, научными, политическими, но не наполняемая, не насыщаемая, мертвая изнутри. Он и любил все неотвоплотившееся, незавершенное, чуть-чуть с гнильцой, с порчинкой: подгнившие осенние листья под ногой, женщин с каким-нибудь не слишком ярким физическим недостатком, музыку и поэзию с еле чувствующимся дуновением тлена…

Бесплатная отправка по России

Отправляем книги 3 раза в неделю